Лао-цзы

Материал из свободной энциклопедии

| Лао-цзы | |

| 老子 | |

Лао-цзы, изображённый как божество даосизма | |

| Дата рождения | 604 до н. э. |

|---|---|

| Место рождения | Чжоу |

| Дата смерти | V век до н. э.[1] |

| Место смерти | Чжоу |

| Страна | |

| Язык(и) произведений | Древнекитайский |

| Школа/традиция | даосизм |

| Направление | китайская философия |

| Основные интересы | философия |

| Значительные идеи | У-вэй |

Лао-цзы (Старый Младенец, Мудрый Старец; кит. упр. 老子, пиньинь: Lǎo Zǐ, VI век до н. э.) — древнекитайский философ VI—V веков до н. э., известен как автор трактата «Дао Дэ Цзин», по количеству переводов уступает только Библии. Так как оригинал был записан на древнем китайском языке, современные переводы очень различны и противоречивы. Но внимательный и заинтересованный читатель всё же сможет уловить дух повествования. Трудом Лао-Цзы вдохновились многие выдающиеся личности, такие как Конфуций, Лев Толстой, Карл Густав Юнг, Борис Гребенщиков и другие. В религиозно-философском учении большинства даосских школ Лао-цзы традиционно почитается как божество — один из Трёх Чистых.

Содержание

Биография

| Даосизм |

|---|

| История |

| Люди |

| Школы |

| Храмы |

| Терминология |

| Тексты |

| Боги |

| Медицина |

| Астрология |

| Бессмертие |

| Фэншуй |

| Портал |

Самый известный вариант биографии Лао-цзы описывается китайским историком Сыма Цянем

в его труде «Исторические повествования». По его словам, Лао-цзы родился в селении Цюйжэнь, волости Ли, уезда Ху, в царстве Чу на юге Китая. Большую часть своей жизни он служил хранителем императорского архива и библиотекарем в государственной библиотеке во времена династии Чжоу, что говорит о его высокой образованности. В 517 году произошла знаменитая встреча с Конфуцием. Лао-цзы тогда сказал ему: — «Оставь, о друг, своё высокомерие, разные стремления и мифические планы: всё это не имеет никакой цены для твоего собственного я. Больше мне нечего тебе сказать!». Конфуций отошёл и сказал своим ученикам: — «Я знаю, как птицы могут летать, рыбы плавать, дичина бегать… Но как дракон устремляется по ветру и облакам и подымается в небеса, я не постигаю. Ныне я узрел Лао-Цзы и думаю, что он подобен дракону». В преклонном возрасте Лао-цзы отправился из страны на запад. Когда он достиг пограничной заставы, то её начальник Инь Си попросил Лао-цзы рассказать ему о своём учении. Лао-цзы выполнил его просьбу, написав текст Дао Дэ Цзин. После чего он ушёл, и неизвестно как и где он умер.

Путешествие Лао-цзы на Запад стало концепцией, разработанной в трактате Хуахуцзин в целях анти-буддийской полемики.

Также рассматривается[источник не указан 2759 дней] следующий вариант биографии: Лао-цзы — полулегендарный китайский мыслитель, на основе его трудов впоследствии возник даосизм. По преданию, родился в 604 г. до нашей эры, эта дата принята в хронологии всемирной истории, принятой в современной Японии. Этот же год указывает и известный современный синолог Франсуа Жульен. В его краткой биографии сказано, что он был историографом-архивариусом при императорском дворе и прожил 160 или даже 200 лет[источник не указан 2759 дней].

Уже в раннем даосизме Лао-цзы становится фигурой легендарной и начинается процесс его обожествления. Иносказание Иносказательно повествуется о его чудесном рождении,- Его первым именем было Ли Эр. Слова «Лао-цзы», означающие «старый мудрец» или «старый ребёнок», впервые произнесла его мать, когда разродилась сыном под сливовым деревом. Мать носила его в утробе несколько десятков лет (по легенде 81 год), и на свет он появился из её бедра. У новорожденного были седые волосы, от чего он напоминал старика. Увидев такое чудо, мать была сильно удивлена.

Дао дэ цзин

Когда Лао-цзы жил в столице Чжоу, он создал Трактат Дао Дэ Цзин о пути вещей и его проявлениях, написанный на древнекитайском языке, который с трудом понимают сегодняшние китайцы. При этом его автор намеренно использовал многозначные слова. Кроме того, некоторые ключевые понятия не имеют точных соответствий ни в английском, ни в русском языках. Джеймс Легг в своем предисловии к переводу трактата пишет: «Письменные знаки китайского языка отображают не слова, но идеи, и последовательность этих знаков представляет не то, что автор хочет сказать, но то, что он думает». По традиции автором книги считается Лао-цзы, поэтому иногда книгу называют его именем. Однако некоторыми историками его авторство подвергается сомнению; предполагается что автором книги мог быть другой современник Конфуция — Лао Лай-цзы. Одним из аргументов этой точки зрения являются слова в «Дао Дэ Цзин», написанные от первого лица[источник не указан 1715 дней]:

…Все люди держатся за своё «я»,

один лишь я выбрал отказаться от этого.

Мое сердце подобно сердцу глупого человека, —

такое темное, такое неясное!

Повседневный мир людей ясен и очевиден,

один лишь я живу в мире смутном,

подобном вечерним сумеркам.

Повседневный мир людей расписан до мелочей,

один лишь я живу в мире непонятном и загадочном.

Как озеро я спокоен и тих.

Неостановим, подобно дыханию ветра!

Людям всегда есть чем заняться,

один лишь я живу подобно невежественному дикарю.

Лишь я один отличаюсь от других тем,

что превыше всего ценю корень жизни, мать всего живого.

Философия

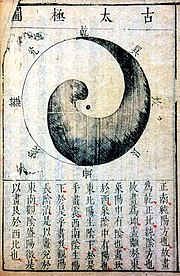

Центральной идеей философии Лао-цзы была идея двух первоначал — Дао и Дэ.

Слово «Дао» на китайском языке буквально означает «путь»; одна из важнейших категорий китайской философии. Однако в даосской философской системе оно получило гораздо более широкое метафизическое содержание. Лао-цзы использует слово «Дао» с особой осмотрительностью, ибо «Дао» бессловесно, безымянно, бесформенно и недвижимо. Никто, даже Лао-цзы не может дать определения «Дао». Он не может дать определение «Дао», поскольку знать, что ты не знаешь (всего), — есть величие. Не знать, что ты не знаешь (всего), — есть болезнь. Слово «Дао» — это просто звук, сорвавшийся с губ Лао-цзы. Он не выдумал его — просто сказал наугад. Но когда появится понимание, слова исчезнут — в них уже не будет необходимости. «Дао» означает не только путь, но и суть вещей и тотального бытия вселенной. «Дао» — всеобщий Закон и Абсолют. Само понятие «дао» можно толковать и материалистически: «Дао» — это природа, объективный мир.

Одним из сложнейших в китайской традиции выступает понятие «Дэ». С одной стороны, «Дэ» — есть то, что питает «Дао», делает его возможным (вариант из противоположности: «Дао» питает «Дэ», «Дао» — безгранично, «Дэ» — определено). Это некая универсальная сила, принцип, с помощью которого «Дао» — как путь вещей, может состояться. Это также метод, с помощью которого можно практиковать и соответствовать «Дао». «Дэ» — принцип, способ бытия. Это и возможность правильного накопления «жизненной энергии» — Ци. «Дэ» — искусство правильно распорядиться «жизненной энергией», правильное поведение. Но «Дэ»— не мораль в узком понимании. «Дэ» выходит за рамки здравого смысла, побуждая человека высвобождать жизненную силу из пут повседневности. К понятию «Дэ» близко даосское учение об У-вэй, недеянии.

Непостижимое Дэ — это то,

что наполняет форму вещей,

но происходит оно из Дао.

Дао — это то, что движет вещами,

путь его загадочен и непостижим.

…Тот, кто в делах следует Дао,

…очищающий свой дух,

вступает в союз с силой Дэ.

Главные идеи

Развитие Вселенной происходит в соответствии с определенными образцами и принципами, которые невозможно определить чётко. Можно однако назвать их — хотя это не совсем точно — «Дао». Что касается «Дэ», то к ней нельзя стремиться, она возникает спонтанно, естественно. «Дэ» проявляется как всеобщая закономерность раскрытого, проявленного мира, как закон Вселенской Гармонии.

Лучшим способом реализации «Дао» во внешнем мире является принцип У-вэй — непреднамеренной активности.

Не следует стремиться к чрезмерной образованности, повышению эрудиции или изощренности — напротив, следует вернуться к состоянию «необработанного дерева», или к состоянию «младенца». Все противоположности неразделимы, комплементарны, взаимодействуют друг с другом. Это относится и к таким противоположностям, как жизнь и смерть. Смерть — это завершение жизни, являющееся одновременно и началом другой жизни. А конец «смерти», является началом другой «жизни». Дело не в словах, понятиях, а в том какое им каждый придает значение. Так же как вход с одной стороны это то, что является выходом с противоположной. В древнеримской мифологии аналогией этого является Янус, — двуликий бог дверей, входов, выходов, различных проходов, а также начала и конца.

Жизнь — это «мягкое» и «гибкое». Смерть — это «жёсткое» и «твёрдое». Лучший принцип разрешения проблем в соответствии с «Дао» — это отказ от агрессии, уступка. Это не следует понимать как призыв к сдаче и подчинению — нужно стремиться овладеть ситуацией, прилагая как можно меньше усилий.

Наличие в обществе жестких нормативных этических систем — например, конфуцианства — свидетельствует о том, что в нём есть проблемы, которые такая система только усиливает, будучи не в силах их разрешить.

Главная добродетель — воздержание.[2]

Идеи близки учению Адвайты — недвойственности[источник не указан 2099 дней].

Лао-цзы об истине

- «Высказанная вслух истина перестаёт быть таковой, ибо уже утратила первичную связь с моментом истинности».

- «Знающий не говорит, говорящий не знает».

Из имеющихся письменных источников ясно, что Лао-цзы был мистиком и квиетистом в современном понимании, преподававшим совершенно неофициальную доктрину, полагавшуюся исключительно на внутреннее созерцание. Человек обретает истину путём освобождения от всего ложного в самом себе. Мистическое переживание завершает поиски реальности. Лао-цзы писал: «Есть Бесконечное Существо, которое было прежде Неба и Земли. Как оно невозмутимо, как спокойно! Оно живёт в одиночестве и не меняется. Оно движет всем, но не волнуется. Мы можем считать его вселенской Матерью. Я не знаю его имени. Я называю его Дао».

Диалектика

Философия Лао-цзы пронизана и своеобразной диалектикой:

- «Из бытия и небытия произошло всё; из невозможного и возможного — исполнение; из длинного и короткого — форма. Высокое подчиняет себе низкое; высшие голоса вместе с низшими производят гармонию, предшествующее подчиняет себе последующее.»

Однако Лао-цзы понимал её не как борьбу противоположностей, а как их примирение. А отсюда делались и практические выводы:

- «Когда человек дойдет до не-делания, то нет того, что бы не было сделано.»

- «Кто любит народ и управляет им, тот должен быть бездеятельным.»

Из этих мыслей видна основная идея философии, или этики, Лао-цзы: это принцип не-делания, бездействия. Всякое насильственное стремление что-либо сделать, что-либо изменить в природе или в жизни людей осуждается.

- «Множество горных рек впадает в глубокое море. Причина в том, что моря расположены ниже гор. Поэтому они в состоянии властвовать над всеми потоками. Так и мудрец, желая быть над людьми, он становится ниже их, желая быть впереди, он становится сзади. Поэтому, хотя его место над людьми, они не чувствуют его тяжести, хотя его место перед ними, они не считают это несправедливостью.»

- «„Святой муж“, управляющий страной, старается, чтобы мудрые не смели сделать чего-нибудь. Когда все сделаются бездеятельными, то (на земле) будет полное спокойствие.»

- «Кто свободен от всякого рода знаний, тот никогда не будет болеть.»

- «Нет знания; вот почему я не знаю ничего.»

Власть царя среди народа Лао-цзы ставил очень высоко, но понимал её как чисто патриархальную власть. В понимании Лао-цзы царь — это священный и бездеятельный вождь. К современной же ему государственной власти Лао-цзы относился отрицательно.

- «От того народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. Это именно причина бедствий народа.»

- Сыма Цянь объединяет биографии Лао-цзы и Хань Фэя, легистского философа конца эпохи Воюющих Царств, выступавшего против конфуцианства. Трактат «Хань Фэй-цзы», содержащий учение последнего, уделяет интерпретации Лао-цзы две полных главы.

Культ Лао-цзы

Процесс обожествления Лао-цзы начинает складываться в даосизме, по всей видимости, ещё в конце III — начале II век до н. э., но полностью оно оформилось только в эпоху династии Хань ко II веку н. э. В 165 г. император Хуань-ди повелел совершить жертвоприношение ему на родине Лао-цзы в уезде Ку, а через год приказал совершить и в своём дворце. Создатель ведущей даосской школы небесных наставников Чжан Даолин сообщил о явлении в мир в 142 году божественного Лао-цзы, передавшего ему свои чудодейственные возможности. Лидеры этой школы составили собственный комментарий к трактату «Дао дэ цзин», получивший название «Сян Эр чжу», и учредили поклонение Лао-цзы в созданном ими в конце II — начале III в. теократическом государстве в провинции Сычуань. В эпоху Шести династий (220—589 годы) Лао-цзы стал почитаться как один из Трёх Чистых (сань цин) — высших божеств даосского пантеона. Особый размах поклонение Лао-цзы приобрело при династии Тан (618—907 годы), императоры этой династии почитали его своим предком, возводили ему святилища и наделяли высокими званиями и титулами.

См. также

Список произведений

- Yu Kan Dao Homepage

- 老子 Lǎozĭ 道德經 Dàodéjīng Chinese+English+German

- Лао-цзы Дао Дэ Цзин: A paragon ebook, LAO ZI most-comprehensive ebook for FREE in PDF & HTM format, contains 50 translations in 6 different layouts, by Sanmayce.

- Дао Дэ Цзин.(«Канон Пути и Добродетели») Перевод А. Кувшинова. — С.-Пб., 1991.

- Даодэ-цзин. Перевод с китайского на английский язык Э. Бреннана и Дао Хуаня, перевод с английского на русский язык Е. Мирошниченко.// Чиа М., Дао Хуань "Секреты «Даодэ-цзина» М.: София, 2007.

Примечания

- ↑ Record #11911025n // общий каталог Национальной библиотеки Франции

- ↑ http://philosophy.ru/library/asiatica/china/laotzy.html Архивная копия от 21 июня 2012 на Wayback Machine Учение Лао-цзы

Литература

- Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. М.-Л.,1950

- Мялль Л. К пониманию 'Дао дэ цзина' // Учёные записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1981. Вып. 558. С. 115—126.

- Спирин В. С. Гармония лука и лиры глазами Лао-цзы //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XIV.Ч.1. М.,1981.

- Спирин В. С. Строй, семантика, контекст 14-го параграфа «Дао дэ цзина» //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XX.Ч.1. М.,1986.

- Головачёва Л. И. Кто автор известного текста трактата Лао-цзы? // Тезисы всесоюзной конференции ВАКИТ. 22-24 ноября 1988. М., 1988. С.31-33

- Лукьянов А. Е. Первый философ Китая: Фрагменты философской автобиографии Лао цзы. // Вестник МГУ. Серия 7: Философия. 1989. N 5. С. 43-54.

- Спирин В. С. «Слава» и «позор» в § 28 «Дао дэ цзина»//Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII.Ч.1. М.,1989.

- Лукьянов А. Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). М., 1991.

- Лукьянов А. Е. Рациональные характеристики Дао в системе 'Дао дэ цзин' // Рационалистическая традиция и современность. Китай. М., 1993. С. 24-48.

- Маслов А. А. Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996.

- Viktor Kalinke: Studien zu Laozi, Daodejing. Band 1: Text und Übersetzung / Zeichenlexikon. Leipzig 2000, ISBN 3-934015-15-8

- Viktor Kalinke: Studien zu Laozi, Daodejing. Band 2: Anmerkungen und Kommentare. Leipzig 2000, ISBN 3-934015-18-2

- Viktor Kalinke: Studien zu Laozi, Daodejing. Band 3: Nichtstun als Handlungsmaxime. Essay , Leipzig 2011, ISBN 978-3-86660-115-4

- Кычанов Е. И. Тангутский апокриф о встрече Конфуция и Лао-цзы //XIX научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки. СПб.,1997. С.82-84.

- Карапетянц А. М., Крушинский А. А. Современные достижения в формальном анализе «Дао дэ цзина» // От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998.

- Ксензов, П. В. Цитаты из Лао-Цзы в трактате «Хань Фэй-Цзы» и их соотношение с полными версиями «Дао-дэ цзина» // Вестник Московского университета: Сер.13:Востоковедение . — 07/2003 . — N3 . — С.95-102 .

- Мартыненко Н. П. Изучение семантики древних форм начертания текста «Дао дэ цзин» как необходимая компонента изучения истории даосизма // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 3. 1999.С.31-50

- Рехо Ким «Неделание»: Лев Толстой и Лао-Цзы Проблемы Дальнего Востока. 2000.-№ 6. С.152-163.

- Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 384 с.

- Маслов А. А. Загадки, тайны и коды «Дао дэ цзина». Ростов-на-Дону, 2005. 272 с.

- Степанова Л. М. Проблема личности в учении Лао-цзы о совершенномудром. // Вестник Бурятского государственного университета. 2008. № 6. С. 24-29.

- Суровцева М. Е. Лев Толстой и философия Лао-Цзы // Вестник Центра международного образования МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2010. № 1. С. 85-90.

- Кобзев А. И. Лао-цзы и Будда — «совпадение двух в одном» или «раздвоение единого»? // Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция / Институт востоковедения РАН. — М., 2009. -С.221-225 ISBN 978-5-02-036391-5 (в обл.)

- Го Сяо-ли. Мир трансцендентный и мир действительный: сравнительный анализ культурного мышления через призму произведений Достоевского, Конфуция и Лао-цзы //Вопросы философии. № 3. 2013. С.103-111.

- Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / Сост. и пер. В. В. Малявина. М., Феория. 2010. (статья по традиционной иконографии Лао Цзы)

- Shien Gi-Ming, "Nothingness in the philosophy of Lao-Tzu, " Philosophy East and West 1 (3): 58-63 (1951).

- Chad Hansen, Linguistic Skepticism in the Lao Tzu // Philosophy East and West, Vol. 31, No. 3 (Jul., 1981), pp. 321—336

- Лао Си, «ТАО-ТЕ-КИНГЪ, или писанiе о нравственности». Под редакцiей Л. Н. Толстого, перевелъ съ китайскаго профессоръ университета въ Кiото Д. П. Конисси, примечанiями снабдилъ С. Н. Дурылинъ. Москва — 1913

Ссылки

| Лао-цзы в Викицитатнике | |

| Лао-цзы в Викитеке | |

| Лао-цзы на Викискладе |